Cumplir con la educación indígena: un equipo impulsor realizó su primer encuentro en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú

La ley de educación indígena reconoce y garantiza el respeto y el valor de la existencia de la educación indígena. Con esta ley todos los miembros de los pueblos y las comunidades indígenas tienen, en teoría, garantizada una educación inicial, escolar básica y media, que debe darse de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, fortaleciendo su cultura y posibilitando su participación activa en la sociedad.

En su artículo 7, esta ley indica que las escuelas indígenas tendrán un currículum elaborado de acuerdo a las particularidades étnicas y culturales que conforman la identidad de cada pueblo. Para que esto se cumpla, la misma contempla la necesidad de programas de estudio específicos

que abarquen la historia, conocimientos y sistemas de valores sociales, económicos y culturales de los pueblos, preparados en la propia comunidad de forma participativa, respondiendo a la conservación y racionalización de los recursos naturales, facilitando el reconocimiento de la cultura y la situación de todos los pueblos indígenas que habitan en el país.

Esto significa que los programas deberían incluir relatos de la historia de los pueblos, la validación de los saberes ancestrales en medicina, cuidado, artesanía o sistemas de producción y reproducción de esos saberes, símbolos y elementos culturales propios. Pero la mayoría de las veces, estos programas no cumplen con esas necesidades, instruyendo a los niños de pueblos originarios a leer y escribir en lenguas no maternas, reproduciendo la normalidad de costumbres, elementos y símbolos no indígenas que desplazan o debilitan la cultura indígena. Es por eso que el Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CONEC) y el Consejo Nacional de Educación Indígena (CNEI) buscan la pronta transformación de esta realidad hacia el cumplimiento integral de la ley.

Articular desde un punto clave

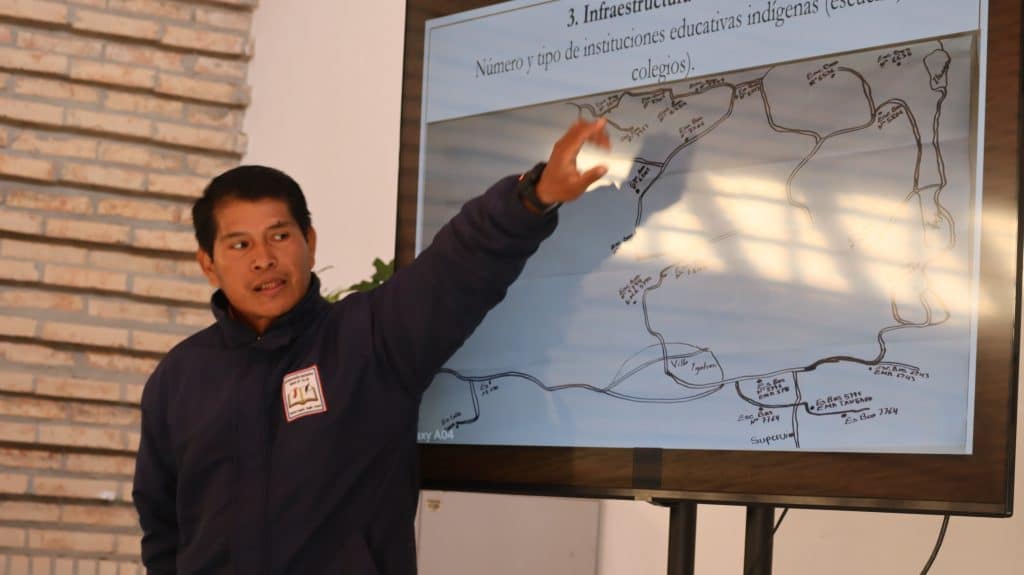

Un primer encuentro impulsor de esa transformación de la educación indígena fue desarrollado en la Reserva Biósfera del Bosque Mbaracayú, comprendiendo un recorrido por tres escuelas y un encuentro central en el colegio situado en la Reserva Mbaracayú. La locación no es un detalle menor: en el área de influencia de la reserva se asientan más de 30 comunidades indígenas, siendo los servicios ecosistémicos del bosque una base común de sus culturas en el mayor remanente continuo que todavía alberga una gran biodiversidad, mientras que el colegio, con modalidad de internado, forma a niñas rurales e indígenas para convertirse en líderes de sus comunidades.

En el recorrido, Margarita Miró (CONEC), Germán Ayala (CNEI y CONEC), Mario, y Mirta Armoa (CONEC) visualizaron la realidad en territorio, tanto en infraestructura como en conservación de la cultura y los recursos naturales que propician las practicas culturales. En la práctica, niños indígenas aprenden a leer y escribir primero sobre animales y entornos ajenos a la biodiversidad local, los recursos naturales para crear artesanía y practicar costumbres ancestrales no se encuentran de manera inmediata y la cobertura forestal de los alrededores se desvanece. Esto contrasta con el uso de la lengua indígena, los juegos y las formas de socializar desde pequeños tan propias de la cultura, que prevalecen.

La Fundación Moisés Bertoni (FMB) que administra la reserva natural asumió el rol articulador entre representantes de comunidades y miembros de los consejos de educación. Teresa Mereles, en representación de la FMB acompañó a miembros del CONEC y del CNEI en sus visitas a escuelas de las comunidades Mboi Jagua (Ava Guarani), Chupa Pou, Arroyo Bandera (Aché), y posteriormente en el espacio de socialización de políticas educativas para la educación indígena en Paraguay realizada en el Colegio Mbaracayú, situado dentro de la reserva.

En la práctica, niños indígenas aprenden a leer y escribir primero sobre animales y entornos ajenos a la biodiversidad local, los recursos naturales para crear artesanía y practicar costumbres ancestrales son insuficientes, e incluso la cobertura forestal es escasa. Esto contrasta con el uso de la lengua indígena, los juegos y las formas de socializar desde pequeños, tan propias de la cultura, que prevalecen.

Mientras que en la socialización de políticas para la educación indígena participaron 42 integrantes activos de instituciones e iniciativas educativas, entre ellos maestros, estudiantes, supervisores y líderes de comunidades Puerto Barra de Alto Paraná y Chupa Pou, Arroyo Bandera, kuetuvy, Mboi Jagua e Itamara de Canindeyú, quienes escucharon el Diagnostico de la situación actual de Educación Indígena por la supervisora Aché Rosalba López, y el profesor y supervisor Avá Guarani Alberto Isasi, compartiendo luego experiencias y también preocupaciones sobre la prevalencia de sus culturas.

Germán Ayala, docente indígena desde hace 27 años, representante indígena en el CONEC y miembro del CNEI, fue uno de los impulsores de este encuentro. Explicó que la ley, en su momento, ya fue fruto de una ardua lucha: «Todo fue una lucha, un sacrificio, para que el gobierno haya aprobado esa ley en el 2007, después de mucho. Y en plena pandemia nosotros hemos terminado el documento borrador, donde está escrito cuál va a ser ya nuestro currículum para el pueblo Mbya Guarani, por ejemplo, donde está ya nuestra cosmovisión, nuestra misión, nuestro objetivo general, que tendría que tener esa malla curricular, ir construyendo ese tan soñado de los pueblos indígenas, de tener un currículum propio».

Así también, explicó que el objetivo final, más allá de consumar formal y legalmente un currículum, es salvaguardar la identidad indígena: «Para que los niños no pierdan su cultura, siempre mantenga su identidad, su lengua, que está en peligro de extinción cuando se trata de la lengua materna de los pueblos indígenas, la lengua autóctona de cada pueblo. Es un derecho que tenemos».

Sobre la población indígena en Paraguay y la ley de educación indígena

La población indígena que habita dentro de las fronteras del Paraguay está compuesta por 19 pueblos indígenas que pertenecen a 5 familias lingüísticas: Zamuco (Ayoreo, Yshir y Tomaraho), Mataco (Nivaclé, Maká y Manjui), Enlhet-Enenlhet-Maskoy (Enlhelt, Enxet, Guaná, Sanapaná, Angaité, Enenlhet y Maskoy), Guaicurú (Qom) y Guaraní (Guaraní Occidentales, Guaraní Ñandeva, Paĩ Tavyterã, Mbyá, Avá Guaraní, Aché).

La ley de educación indígena en Paraguay es la Ley Nº 3231/07, que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena (DGEEI) y establece un sistema educativo específico para los pueblos originarios. Mientras que el Consejo Nacional de Educación Indígena es la instancia de coordinación y deliberación del Sistema Nacional de Educación Indígena. Este consejo estará integrado por representantes de los consejos de área de los diversos pueblos indígenas, del Ministerio de Educación y Cultura, del Consejo Nacional de Educación, del Órgano Indigenista Oficial, de las Gobernaciones, y de las Organizaciones no Gubernamentales. Este consejo tiene las funciones de definir principios y políticas de educación nacional sobre la base de propuestas presentadas por los Consejos de Áreas y articular con las políticas nacionales de educación; definir las áreas de educación indígena teniendo en cuenta las especificidades de los pueblos indígenas a los cuales se destinará; y coordinar, acompañar y evaluar los procesos pedagógicos de la educación indígena en el país.

Referencias: